Luigi Ghirri, Casa Benati (Reggio Emilia), 1985Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Luigi Ghirri, Trani, 1982Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Luigi Ghirri nasce il 5 gennaio 1943 a Fellegara, una frazione di Scandiano nella provincia di Reggio Emilia. Nel 1946 la famiglia Ghirri si trasferisce a Braida di Sassuolo, dove trova alloggio nella sede estiva del collegio San Carlo dei Gesuiti di Modena, un grande edificio ottocentesco adibito, in quel periodo, ad abitazione per le famiglie sfollate dai centri urbani a causa della guerra. Alla fine degli anni Cinquanta la famiglia Ghirri trasloca a Modena dove Luigi intraprende studi tecnici per geometra. Nasce in lui, in questo periodo, la passione per la fotografia, alla quale si interessa dedicandosi prevalentemente al ritratto e al paesaggio. Nel 1962 si diploma e inizia l’attività professionale, che conduce dapprima come libero professionista e, dal 1967 circa, come dipendente presso l’ufficio tecnico di uno degli imprenditori immobiliari più importanti di Modena. Dal 1968 in poi intraprende alcuni viaggi in Italia e in Europa: Parigi, la Bretagna, Lucerna, Berna, Amsterdam e l’Alto Adige. Da questi viaggi Luigi porta a casa centinaia di diapositive che non erano descrittive, ma costituivano una sorta di diario personale visivo: immagini di commento al viaggio e alle cose viste, una riflessione personale, mediata dalle letture e dalla sua cultura visiva.

Luigi Ghirri, Capri, 1981Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

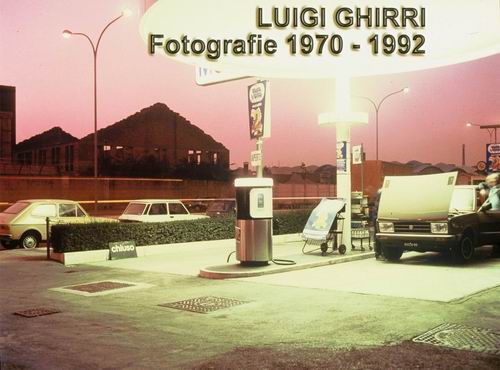

Nel 1969 Luigi Ghirri conosce per motivi di lavoro Franco Guerzoni. Nasce un sodalizio fatto di lunghe serate trascorse a parlare e a discutere d’arte. Attraverso Guerzoni, Ghirri entra in contatto anche con Carlo Cremaschi, Giuliano della Casa, Claudio Parmiggiani e Franco Vaccari. Inizia così a collaborare alle diverse ricerche di questo gruppo di artisti che operano a Modena, nell’ambito delle tendenze concettuali e dell’Arte Povera, realizzando fotografie che documentano alcune performance, o che vengono utilizzate direttamente in alcune delle loro opere.Nel dicembre del 1972 espone per la prima volta, con una personale dal titolo Fotografie 1970-1971, nella hall del Canalgrande Hotel di Modena, nell’ambito delle attività del circolo Sette Arti Club. Nel 1974 Lanfranco Colombo lo invita ad esporre Paesaggi di cartone alla “Galleria il Diaframma” a Milano. Abbandona l’attività di geometra e apre uno studio di grafica con Paola Borgonzoni, Margherita Benassi e Carlo Nascimbeni.

Luigi Ghirri, Cervia, 1989Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Nell’ottobre del 1975 è invitato alla mostra Art as Photography – Photography as art a Kassel. “Time-Life” gli dedica un portfolio di otto pagine su “Time-Life Photography year” e lo designa come Discovery dell’anno. Nel 1977 fonda la casa editrice “Punto e virgola”, specializzata in fotografia, con Paola Borgonzoni, il fotografo Giovanni Chiaramonte, Ernesto Tuliozi, Ornella Corradini e Susetta Sirotti. Nel 1978 pubblica per la propria casa editrice Kodachrome (1970-1978), una ricerca che raccoglie alcune immagini del periodo iniziale e del progetto Paesaggi di cartone. Nel 1979 avviene una svolta fondamentale per la sua attività di ricerca; è invitato da Arturo Carlo Quintavalle e da Massimo Mussini a progettare una personale presso la sede espositiva dell’Università di Parma. Nello stesso anno espone in diversi luoghi d’Europa, ma la mostra al Festival di Arles gli porge delle opportunità prestigiose, come l’incontro con Charles Traub, il direttore della Light Gallery di New York che lo inviterà ad organizzare una personale per l’anno successivo, dove esporrà Still-Life e Topografia-Iconografia.

Luigi Ghirri, Ferrara, 1979Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

È invitato da Luigi Carluccio alla Biennale di Venezia nella mostra intitolata L’immagine provocata, dove Luigi Ghirri espone alcune immagini tratte da Colazione sull’erba. Parallelamente alla Biennale è presente, sempre a Venezia, alla mostra Fotografia italiana contemporanea a cura di Italo Zannier. Espone nella collettiva Iconicittà/1, dedicata al paesaggio urbano, presso il Padiglione d’Arte Contemporanea (P.A.C.) di Ferrara. Nel 1980 Manfred Heiting, allora direttore della Polaroid International, lo invita ad Amsterdam presso i laboratori della Polaroid per realizzare una serie di immagini di grande formato (60×50 cm).Nel 1981 è invitato dall’Azienda Turismo e dal Comune di Napoli ad intraprendere, insieme con altri fotografi, una lettura del paesaggio partenopeo. Il progetto è coordinato da Cesare De Seta e darà vita alla mostra 7 fotografi per una nuova immagine. Nel 1982, si reca in Puglia avendo ricevuto una commissione dall’Ente “Expo-Arte”, dalla Galleria “Spazio-Immagine” e dalla Regione Puglia.

Luigi Ghirri, Providence, 1986Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Vittorio Savi presenta Luigi Ghirri al direttore di “Lotus International”, Pier Luigi Nicolin. Inizia la sua collaborazione con la rivista di architettura pubblicando le fotografie del cimitero di Modena di Aldo Rossi. Alla “Photokina” di Colonia è l’unico italiano presente alla mostra Photography 1922-1982. Nel 1983 è invitato a Graz al “Forum Stadtpark” per organizzare una mostra sulla giovane fotografia italiana dal titolo, Penisola, una linea della fotografia italiana a colori. Su invito di Arturo Carlo Quintavalle e di Massimo Mussini svolge seminari sulla fotografia all’Università di Parma. Tiene una conferenza dal titolo L’oeuvre photographique all’Università della Sorbona a Parigi in occasione del “Mois de la photo”. Sempre nel 1983 Lucio Dalla si rivolge a Luigi Ghirri per commissionargli dei ritratti fotografici per realizzare le copertine dei suoi dischi. Grazie a Lucio Dalla, Ghirri conosce Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni, gli Stadio e con tutti collabora professionalmente.

Luigi Ghirri, Roma, 1990Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Nel 1984 elabora i presupposti teorici del progetto fotografico dal titolo Viaggio in Italia, che scrive in collaborazione con Gianni Leone e Enzo Velati. Il progetto prevede la partecipazione di fotografi, non solo italiani, per la realizzazione di un nuovo “atlante” per immagini sull’idea del paesaggio italiano. Su incarico della Regione Emilia Romagna intraprende luna ricerca sulle stazioni termali della regione, che pubblica poi nel 1987 col titolo Magie di acque e di luoghi nei paesaggi termali dell’Emilia Romagna. Anche il Touring Club Italiano lo incarica di realizzare due volumi fotografici che lo vedono impegnato in una rileturra del paesaggio della propria regione. In questi anni, l’amicizia con Gianni Celati si stringe in un sodalizio intellettuale che lo condurrà ad altri progetti fondati sul rapporto tra letteratura, cinema e fotografia. Nel 1985, nell’ambito di uno scambio culturale tra Italia e Francia promosso dal Ministero della Cultura francese e dal Centro Culturale di Napoli, Luigi Ghirri è invitato a fotografare la reggia di Versailles.

Luigi Ghirri, Modena, 1985Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Nello stesso anno, su incarico di Paolo Portoghesi, svolge una lettura dell’architettura di Marcello Piacentini nella città Universitaria di Roma. Aldo Rossi lo invita, invece, a fotografare alcuni luoghi particolarmente caratterizzati dalla cultura veneta per il concorso internazionale della III Biennale d’Architettura di Venezia. Vittorio Savi gli affida l’incarico di fotografare l’atrio della stazione ferroviaria di Firenze, l’Edificio Viaggiatori, opera di Michelucci. Nel 1986 è invitato, con l’incarico di relatore, al VII Simposio di Fotografia a Graz, dedicato al rapporto tra la fotografia europea e quella americana. Insieme a Ghirri sono Robert Frank e William Eggleston. Organizza la mostra dal titolo Esplorazioni sulla via Emilia. Vedute nel paesaggio, inaugurata a Reggio Emilia nel febbraio del 1986. Durante i mesi di ricerca e di preparazione dell’iniziativa Luigi Ghirri conosce il poeta Tonino Guerra, lo scrittore Ermanno Cavazzoni, il regista Nino Criscenti e altri artisti, con i quali pure entra in amicizia.

Luigi Ghirri, Modena, 1976Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Su invito dell’amico Lucio Dalla si reca per la prima volta a New York con lo scopo di raccogliere appunti fotografici sulla tournée del cantante bolognese. Nel 1987 collabora con l’architetto Alberto Ferlenga alla pubblicazione di una monografia su Aldo Rossi e realizza alcuni lavori per l’amministrazione comunale di Cesena e per l’Azienda Elettrica Municipale di Milano; il comitato scientifico della XVII edizione della Triennale di Milano lo invita ad una lettura del paesaggio padano e urbano, in particolare di Venezia e Bologna; Arrigo Sacconi e Roberta Valtorta gli propongono di partecipare alla prima campagna di rilevamento dei beni artistici e architettonici del progetto della Provincia di Milano Archivio dello Spazio. Nell’autunno del 1988 si inaugura la XVII edizione della Triennale di Milano per la quale Ghirri cura anche la sezione “Fotografia” nell’ambito della mostra Le città del mondo, il futuro della metropoli.

Luigi Ghirri, Modena, 1976Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Nel 1989 intensifica i rapporti con le riviste di architettura e di design: “Domus”, “Gran Bazaar”, “Interni”, “Ottagono” e “l’Arca”. Pubblica Paesaggio italiano nei “Quaderni di Lotus International” e Il profilo delle nuvole con testo di Gianni Celati. Inizia la collaborazione, in qualità di docente, all’Università del Progetto, una scuola di design a Reggio Emilia, che lo vede impegnato con gli amici e colleghi di sempre: Giulio Bizzarri, Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, Ruggero Pierantoni, e nuove conoscenze come Franco Raggi, Franco La Cecla e altri. Nel 1990 è invitato da Cesare De Seta a Caserta per documentare la Reggia. Nel 1991 intraprende la campagna di documentazione dell’atelier e dell’abitazione di Giorgio Morandi, su invito di Carlo Zucchini, curatore dell’Archivio del pittore bolognese. Le ripetute visite dei luoghi morandiani, in compagnia dello scrittore Giorgio Messori, lo conducono a realizzare numerose immagini, a cui non riuscirà a dar veste di libro a causa della sua prematura scomparsa.

Luigi Ghirri, Ponza, 1986Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Nello stesso anno, partecipa alla realizzazione della ricerca sulla Sacra di San Michele a cura di Giovanni Romano. A seguito di questa esperienza la Regione Val d’Aosta lo invita a documentare i castelli della regione. Arturo Carlo Quintavalle gli propone di realizzare insieme un libro ampiamente illustrato dal titolo Viaggio dentro un antico labirinto. Gli autori concepiscono l’opera come una lettura del paesaggio italiano attraverso la storia dell’arte, la letteratura e, ovviamente, l’opera di Ghirri. In appendice è pubblicata una lunga intervista a Luigi Ghirri dal titolo Viaggio dentro le parole. Un dialogo denso, che a volte si delinea come una riflessione sul percorso intellettuale ed artistico dell’autore, in cui lo stesso afferma: “Il mio desiderio è sempre stato quello di lavorare con la fotografia a 360 gradi, senza limitazioni. Credo che questo modo di operare sia un’amplificazione delle possibilità percettive e di racconto. […] Uno degli elementi che mi affascinava nelle ricerche concettuali [da cui sono partito] era l’irruzione della possibilità di una sorpresa all’interno del quotidiano anche riferito all’arte. Ma al di là di questo credo di aver appreso dall’arte concettuale la possibilità di partire dalle cose più semplici, dall’ovvio, per rivederle sotto un’altra luce”. Luigi Ghirri si spegne improvvisamente nella sua casa a Roncocesi (a Reggio Emilia), il 14 febbraio 1992.

Luigi Ghirri, Ferrara, 1979Archivio Luigi Ghirri – Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Eredi di Luigi Ghirri

Sulla tecnica La tecnica fotografica è odiosa, vero? Sì, ma non tanto. La trovo molto semplice. Molti tendono a complicarla senza ragione. La frequentazione degli artisti concettuali modenesi agli inizi degli anni Settanta matura in Luigi Ghirri una attenzione minima verso la tecnica fotografica, lontana da quella ricerca cara ai fotoamatori tese alla resa di effetti speciali o alla specializzazione dei professionisti. Per Ghirri, infatti, il fare fotografia si manifesta essenzialmente nell’atto di guardare e la tecnica serve per mostrare il pensiero. La prima macchina fotografica che Luigi Ghirri utilizza all’età di 14 anni è una Comet Bencini (24×36 mm). A quest’epoca fotografa solamente in bianco e nero perché le pellicole a colori erano costose. Affidava il trattamento delle pellicole a laboratori, infatti Ghirri non si cimenta mai nel lavoro di camera oscura. Nel 1967-68 Luigi Ghirri acquista una Voigtlander Bessamatic (24×36 mm) a telemetro corredata da un’ottica fissa 50 mm. Le fotografie in bianco e nero scattate da Luigi Ghirri dal 1968 al 1970 circa, appartenenti alla raccolta di Franco Guerzoni, sono state probabilmente realizzate con questo apparecchio fotografico, infatti gli sfuocati dei primi piani delle immagini raffiguranti oggetti denotano i limiti del mezzo. In un secondo momento Ghirri e Guerzoni acquistano una macchina fotografica reflex. Con questa macchina sono state scattate le immagini del Periodo iniziale. Contemporaneamente utilizza la Olympus Pen (24×18 cm), un “mezzo formato” per raccogliere appunti visivi. Sulla scelta di utilizzare esclusivamente il colore, Ghirri scrisse: “Fotografo a colori, perché il mondo reale non è in bianco e nero e perché sono state inventate le pellicole e le carte per la fotografia a colori…”. Nel 1977-1978 lavora con una Canon F1. Dal 1979 utilizza le pellicole della Polaroid che la stessa ditta gli fornisce con le macchine fotografiche quali una Polaroid 600, tra le ultime possedute da Ghirri, e una Mamya con dorso Polaroid. Nel 1980 è invitato ad Amsterdam dalla Polaroid International per sperimentare il grande formato (50×60 cm) della Polaroid. Negli anni Ottanta acquista una Pentax 645 (6×4,5 cm) e Pentax 670 (6×7 cm) corredata di diverse ottiche. Ottiche “Uso prevalentemente l’obiettivo normale, e poi in egual misura grandangolo e medio tele, non uso filtri, e lenti particolari. Non mi piace far vedere l’obiettivo usato”. La stampa Già dal periodo iniziale Luigi Ghirri affida lo sviluppo dei negativi e la stampa dei positivi al laboratorio di Arrigo Ghi (1968) a Modena. È molto esigente nell’ottenere semplici stampe, ma che devono coincidere perfettamente con la sua idea iniziale dell’immagine. Nel 1979 scrisse: “Ho sempre affidato sviluppo e stampa a laboratori standard, non mi ha mai interessato la produzione di oggetti da collezionismo, né tanto men fare operazioni di maquillage. Il gesto estetico e formale è già compreso in quello di fotografare. In questi laboratori hanno una qualità di stampa e di patinatura delle superfici ottima; e il problema della forma fotografica, con gli inevitabili rimandi alle cure esasperate in sede di stampa, viraggi, mascherature per ottenere un risultato ulteriormente “oltre”, non mi ha mai affascinato.” Dagli anni Ottanta inizia la stretta collaborazione e ricerca con lo stampatore Arrigo Ghi. Ricerca che sfocia nella realizzazione di stampe a colori dai toni particolarmente delicati come, ad esempio, quelle realizzate a Versailles nel 1985 di cui l’autore lascia una breve descrizione tecnica: “[In queste immagini] non ci sono state eccessive alterazioni, se non quelle di adattare un procedimento di stampa per restituire nelle fotografie le percezioni del luogo che avevo avuto nella realtà, combinando punti di vista, spazialità ed equilibri cromatici.” Formati dei positivi. Le fotografie rispecchiano per la maggior parte i formati della carta fotografica standard. Gli album dei provini a contatto, conservati nell’Archivio Ghirri, mostrano che l’autore interviene raramente sull’inquadratura operando dei tagli dell’immagine in camera oscura e che il negativo, o diapositiva, sono pensate e realizzate inquadrando il soggetto esattamente come l’autore lo vede e lo pensa, riducendo al minimo l’intervento dello stampatore nella realizzazione dell’opera. La partecipazione dell’autore, in fase di stampa, si limitava al controllo cromatico.